Конец XIX — начало XX века стал периодом масштабных геополитических изменений, когда Европа стремительно превращалась в арену соперничества великих держав. Экономический рост, колониальные интересы, национальные амбиции и страх перед изоляцией породили систему военных союзов, которая позже стала одной из причин Первой мировой войны. Два крупнейших блока — Антанта и Тройственный союз — олицетворяли противоположные политические и военные курсы ведущих европейских государств. Их создание не было спонтанным: оно стало результатом десятилетий дипломатических манёвров, скрытых соглашений и взаимных опасений. Понимание того, как и почему эти союзы возникли, необходимо для осознания причин глобального конфликта, который изменил облик мира.

Содержание

Зарождение Тройственного союза

Формирование Тройственного союза стало прямым следствием изменения политического ландшафта Европы после объединения Германии в 1871 году. Новое государство, созданное усилиями Отто фон Бисмарка, превратилось в ведущую континентальную силу. Германия быстро усиливала промышленность, армию и политическое влияние, но опасалась окружения и враждебности соседей. Особенно напряжёнными были отношения с Францией, которая после поражения во франко-прусской войне потеряла Эльзас и Лотарингию и стремилась к реваншу.

Бисмарк, понимая риск конфликта на два фронта, выстроил сложную систему союзов, призванную обеспечить безопасность Германии. В 1879 году был заключён Договор о взаимной защите между Германией и Австро-Венгрией, направленный против России. Через три года к союзу присоединилась Италия, опасавшаяся усиления Франции в Северной Африке. Так в 1882 году возник Тройственный союз, включавший Германию, Австро-Венгрию и Италию.

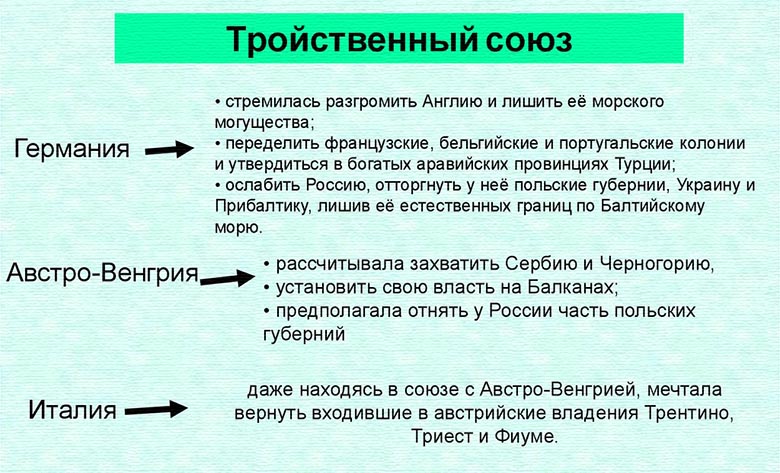

Политические цели участников существенно различались. Германия стремилась предотвратить возможный союз России и Франции и закрепить своё влияние в Центральной Европе. Австро-Венгрия видела в Германии гаранта сохранения имперской целостности, поскольку сама сталкивалась с внутренними этническими противоречиями и ростом национальных движений. Италия же присоединилась по прагматическим соображениям: союз обеспечивал ей дипломатическую защиту и открывал возможности для территориальных притязаний на Балканах и в Средиземноморье.

Несмотря на формальное единство, Тройственный союз с самого начала отличался внутренней нестабильностью. Интересы его участников редко совпадали полностью. Италия неоднократно вступала в тайные переговоры с другими державами, а её отношения с Австро-Венгрией осложнялись спорами за контроль над Адриатикой. Внутренние противоречия ослабляли союз, но Германия продолжала поддерживать его как инструмент стратегического сдерживания Франции и России.

Бисмарк называл систему союзов «страховкой» против войны, но после его ухода из политики она утратила устойчивость. Новые германские лидеры, особенно кайзер Вильгельм II, проводили более агрессивную внешнюю политику, что усилило напряжённость в отношениях с Россией и Великобританией. К концу XIX века Германия перестала быть центром европейского баланса, превратившись в фактор нестабильности, вокруг которого начали формироваться силы противовеса — будущая Антанта.

Формирование Антанты

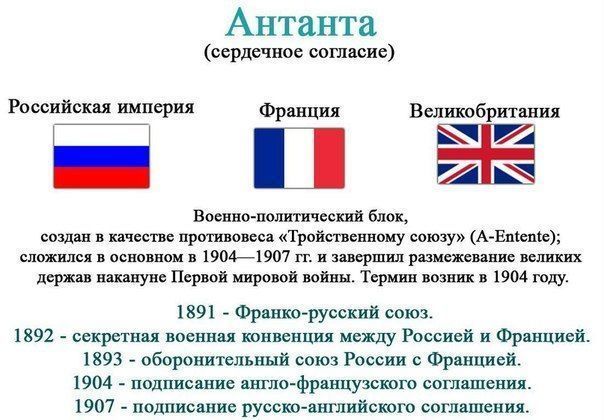

Создание Антанты не было одномоментным процессом. Оно стало реакцией на усиление Германии и растущую угрозу со стороны Тройственного союза. Франция, оставшаяся в изоляции после 1871 года, активно искала союзников, способных уравновесить влияние Берлина. Первым шагом стало сближение с Россией, которая после охлаждения отношений с Германией также нуждалась в поддержке. В 1891 году между Россией и Францией был подписан военно-политический договор, ставший основой их альянса.

Для Франции союз с Россией означал стратегическую защиту от германской агрессии, а для России — финансовую и технологическую помощь, так как французские банки активно инвестировали в развитие российской промышленности и железных дорог. Союз быстро перерос из дипломатического соглашения в реальное военное партнёрство: к началу XX века обе страны согласовали планы совместных действий в случае войны с Германией.

Следующим этапом стало сближение Франции с Великобританией, которая долгое время придерживалась политики «блестящей изоляции» и избегала континентальных альянсов. Однако усиление германского флота и активная колониальная экспансия Германии заставили Лондон пересмотреть позицию. В 1904 году между Францией и Великобританией было заключено соглашение, получившее название Сердечное согласие (Entente Cordiale). Документ регулировал колониальные споры в Африке и закреплял политическое сотрудничество.

В 1907 году к франко-британскому тандему присоединилась Россия, подписав с Великобританией соглашение о разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. Так сложилась Антанта — союз Великобритании, Франции и России, основанный не столько на формальных обязательствах, сколько на общих интересах и стремлении сдержать агрессивную политику Германии и её союзников.

Антанта отличалась большей гибкостью, чем Тройственный союз. Она не предполагала жёстких военных обязательств, но участники регулярно проводили консультации, согласовывали стратегические интересы и координировали действия. Лондон оставлял за собой свободу дипломатического манёвра, однако в случае угрозы Франции или России обязался оказать поддержку. К 1914 году именно эта система альянсов определила военную карту Европы: любое локальное столкновение могло вовлечь в конфликт крупнейшие державы континента.

Дипломатическое противостояние и гонка вооружений

После формирования обоих блоков Европа оказалась втянута в длительное политическое и военное противостояние. Каждая сторона рассматривала себя как защитника стабильности, а оппонента — как источник угрозы. В 1900–1914 годах баланс сил держался на хрупком равновесии, нарушаемом колониальными кризисами, национальными движениями и технологическим прогрессом.

Германия стремилась к мировому признанию и усиленно наращивала флот, конкурируя с Великобританией. Началась морская гонка вооружений, ставшая символом эпохи. Британцы ответили строительством новых линкоров типа «Dreadnought», что вынудило Германию удвоить расходы на флот. Одновременно обе державы развивали артиллерию, авиацию и железнодорожную инфраструктуру, предназначенную для быстрой мобилизации.

Военные бюджеты всех участников союзов росли беспрецедентными темпами. Франция модернизировала фортификации вдоль германской границы, Россия — усиливала позиции на западных рубежах и в Польше. Австро-Венгрия проводила масштабное перевооружение армии, а Италия, несмотря на формальное участие в Тройственном союзе, всё чаще искала дипломатические пути сближения с Антантой.

Дипломатические кризисы начала XX века — марокканские (1905 и 1911 годы), боснийский (1908), балканские войны (1912–1913) — постоянно испытывали прочность союзов. Каждый инцидент обнажал противоречия и усиливал страх перед неизбежным столкновением. Особенно остро это ощущалось на Балканах, где интересы Австро-Венгрии и России напрямую пересекались. Германия поддерживала своего союзника в Вене, тогда как Россия защищала славянские народы региона. Любое вмешательство грозило перерасти в полномасштабную войну.

Таким образом, к 1914 году Европа превратилась в систему взаимозависимых альянсов, где дипломатия постепенно уступала место военному планированию. Любой локальный конфликт мог вызвать цепную реакцию, вовлекая в него все великие державы. Именно так и произошло летом 1914 года, когда убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве стало спусковым крючком Первой мировой войны.

Состав союзов и их основные цели

Оба блока — Антанта и Тройственный союз — имели чёткую структуру и распределение интересов, но их природа различалась.

Антанта включала:

- Великобританию — морскую державу, стремившуюся сохранить контроль над колониями и морскими путями.

- Францию — континентальную силу, сосредоточенную на противостоянии Германии и возвращении утраченных территорий.

- Россию — крупнейшее государство Восточной Европы, заинтересованное в сохранении влияния на Балканах и обеспечении безопасности своих западных границ.

Тройственный союз объединял:

- Германию — индустриальную державу, добивавшуюся мирового статуса и колониальных владений.

- Австро-Венгрию — многонациональную империю, пытавшуюся сдержать распад и рост национальных движений.

- Италию — формального участника союза, чьи интересы всё чаще расходились с политикой партнёров.

Хотя обе коалиции претендовали на роль гарантов стабильности, их деятельность лишь усиливала взаимное недоверие. Германия и Австро-Венгрия видели в Антанте попытку окружения, а участники Антанты — в Тройственном союзе источник агрессии. К середине 1910-х годов ситуация достигла критической точки: дипломатия больше не могла компенсировать накопленные противоречия.

Антанта и Тройственный союз стали символами эпохи, в которой международные отношения определялись балансом силы, а не поиском компромиссов. Их появление отражало страх перед одиночеством и стремление к защите национальных интересов, но в итоге именно система союзов сделала войну неизбежной. То, что задумывалось как средство предотвращения конфликта, превратилось в механизм его эскалации.

Когда в июле 1914 года вспыхнул кризис на Балканах, цепь союзнических обязательств сработала безотказно: Австро-Венгрия атаковала Сербию, Россия встала на защиту славян, Германия поддержала Вену, Франция пришла на помощь России, а Великобритания вступила в войну после вторжения Германии в Бельгию. Так локальный инцидент превратился в мировую катастрофу.

Антанта и Тройственный союз не только определили исход Первой мировой войны, но и заложили основы международной политики XX века. Их пример показал, насколько опасна система, где безопасность одной державы воспринимается как угроза другой. Европа, стремившаяся к балансу, в итоге потеряла его, а вместе с ним — миллионы человеческих жизней и прежние иллюзии о «цивилизованной» дипломатии.